70年万博をきっかけに「旗」について勉強した小学生の私は、「半旗」の意味も知りました。その半旗が、(4月23日)万博会場内の何か所かで見られました。こちらはスペイン館の前。日本とスペインの国旗、EUの旗が半旗で掲げられています。21日になくなったローマ教皇フランシスコへの弔意を表しています。

この国旗台は各館に所属しているもので、半旗を出している国は、ローマ・カトリック教会の強い影響下にあることがわかります(主催者としての半旗は別)。アイルランド館の前でも半旗は見られましたが、アメリカ館では星条旗は通常旗で掲揚されていました。アメリカ合衆国はキリスト教が優勢な国ですが、カトリックが優勢ではないからです。トランプ大統領はキリスト教福音派ですが、福音派は「プロテスタントの非主流派」なんですね。非主流派とされながらアメリカではメジャーというところにも、アメリカの孤立性が伺えます。教皇の出身はアルゼンチンですが、残念ながらアルゼンチンは経済状況の悪化から今回の万博参加を断念しています。

万博会場は「世界の今」を映す鏡です。戦争中でも参加している国もあります。今回もイスラエルとパレスチナは両方が参加していますし、ウクライナも参加しています(ロシアは不参加)。1970年には南ベトナムが参加していました。そんな場合なのか?と考えてしまいますが、戦争当事国にとっては世界に存在を訴える窓口でもあるわけです。どの国も、真剣です。展示が豪華であるか簡素であるかは、二の次なのです。この点が、万博がテーマパークと大きく異なる点でしょう。

(会場で要人を見かけることもあります。先日は「誰もが知っている政治家」と会場内ですれ違い、びっくりしてしまいました。SPはついていましたが、一般客を足止めするでもなく…)

「世界を理解する方法が万博である」と、「万博学」を提唱している佐野真由子先生はおっしゃっています。若い人にこそ、多く見てほしいです。世界が向こうからやってくるんですから。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

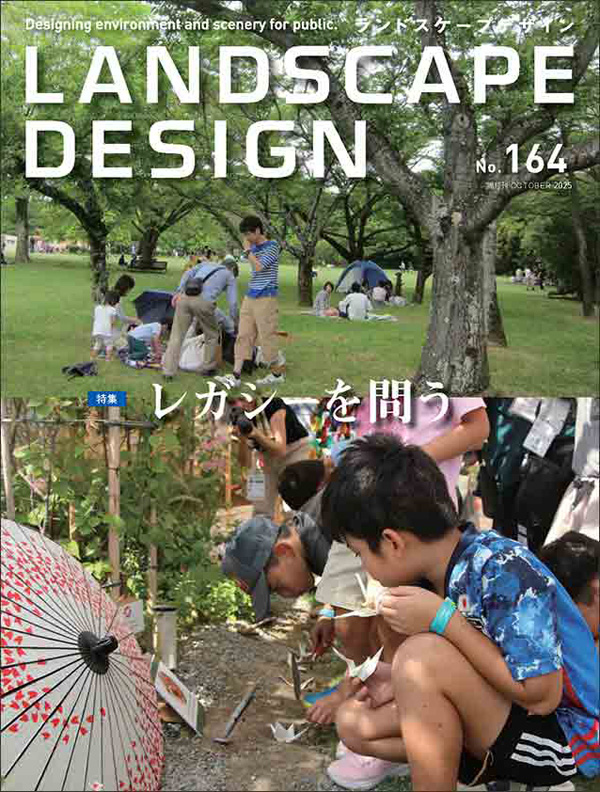

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。