開会が13日に迫り期待が高まる万博ですが(少なくとも私は期待しております!予約が取れないよ~サイトとアプリ使いにくいよ~)、話題の「大リング」に関しては、ちょっとどうなのかな?と思っています。

たしかに大きいし、木は美しいし、上ってみると大阪湾に抜ける眺望はすばらしいです。六甲山もよく見えます。「大阪・関西のお立ち台」としては絶好の観光施設と言えるでしょう。とくに晴れた日の夕方、この上から海に沈む夕日を眺めたら、「大阪、また来よう…」と思ってしまうのではないでしょうか。

しかし今回の会場プラン、当初は「シンボル的なものは作らない」と言っていたのです。多様で分散的な世界を表現したプランにすると。そういう話でした。会場スケッチに大リングはありませんでした。僕はそれは、とても納得できたのです。太陽の塔を凌駕するシンボルなどなかなか作れないだろうし、愛・地球博で「大地の塔」なるものがあったのを憶えている人は(マニア以外で)どれだけいるでしょう?

僕は70年万博は「原体験」と言っていいほど感化されましたが、2025年万博は70年のイミテーションになってはいけない。だから「全然別の方向をめざす」非シンボル的な会場構成は楽しみにしていました。

ところが…いつの間にか(コストを切り詰めなければと言っていたのに)この大リングが登場し、それは明らかに「シンボル」のような扱われ方になってきてしまいました。最初言ってたことと、全然逆やん!しかも当然、コストが上がります。やっぱりシンボル的な何かがないとインパクトが弱いと思われたのかもしれないですが、これでいいの?

僕がむしろメッセージ性を感じるのは、中心に設けられた「静けさの森」です。ここには千里万博公園や花博を行った鶴見緑地などから多くの木が移植され、「引き継がれるいのち」を象徴しています(この森は終了後も残すことになっていると聞いています)。しかしそういう説明がどこにも書いてないんですよ…(外のサイトにしか書いてない)。これでは「少し大きな休憩所」としか、多くの観客は受け取らないのではないでしょうか。ううむ、広報の問題か?

コンセプトと大衆性の両立、大イベントにはどちらも必要。考えさせられます。

ところでこの大リング、ニュータウン愛好家の私としては「播磨科学公園都市」のSPring-8を思い出したことは言うまでもありません。大きさを比べたら、大リングのほうが少し大きいようです。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

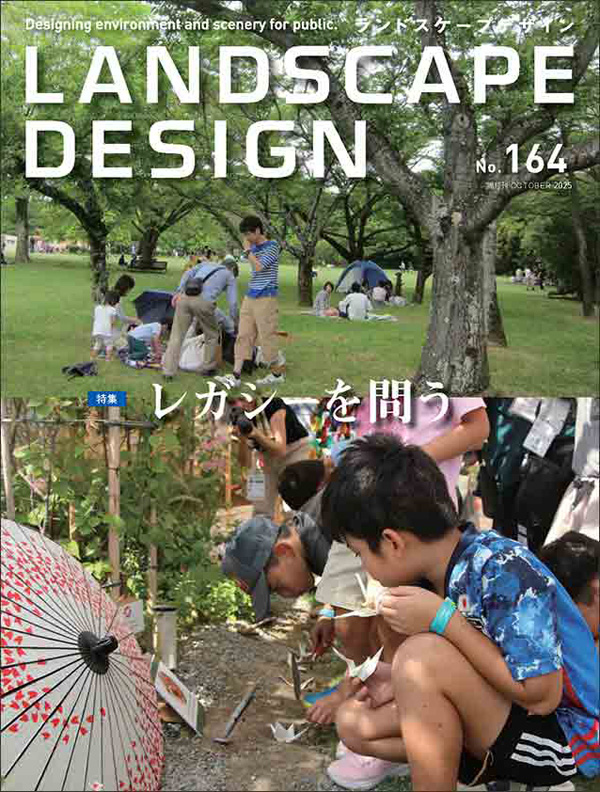

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。