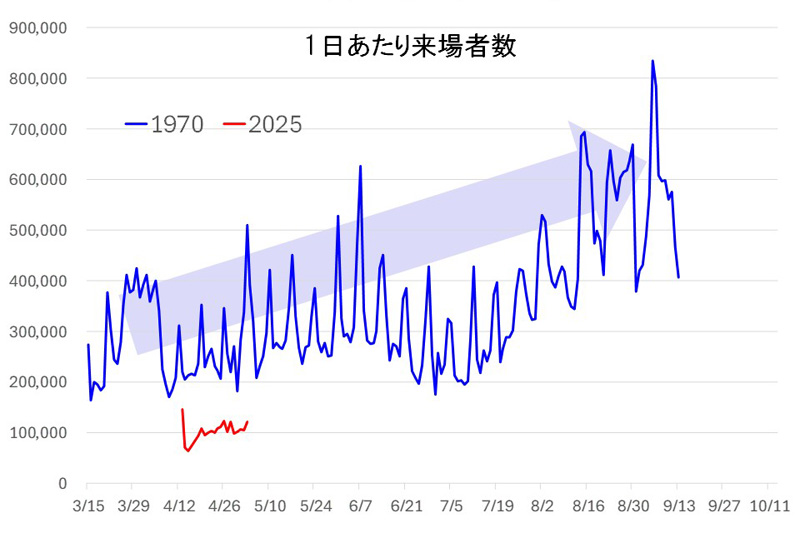

1970年万博の1日あたり来場者数を公式記録から183日分書き抜いて、今やってる大阪・関西万博の週ごとに発表される来場者数(スタッフ関係者含む)を重ね合わせて、グラフにしてみました。青が1970年、赤が2025年です。

1970年の記録はスタッフ関係者が入っているのかどうか定かでなく(どうも入ってないっぽい…)、緻密な比較ではありません。会期も1か月後ろにずれています。会場の広さ自体が今回は70年千里の1/3程度ですから、混雑度の比較にもなりません。ただざっくりとした傾向は把めます。

パッと見てわかる第一のことは、1970年は、6月後半~7月頭に「中だるみ」の時期がありますが、その後どんどん来場者数が増加しています。一番とがっているピークは「伝説の9月5日(土)」、この日は83万5832人が来場し、会場は大混乱になりました。

「すべての万博は後半ほど混む」の法則があり、2010年の上海万博でも最多来場者数(約103万2700人!)を記録したのは10月16日(土)、閉会の約半月前でした。この現象が起きるのは、あらかじめ入場券を買っていた人、人からもらって使わずにいた人が駆け込み来場に回ること。先に行った人の「口コミ効果」が浸透してくることなどによると言われています。夏休みが重なる効果もあります。

第二の特徴は、1970年のグラフには規則正しい激しいギザギザがあり、これは「日曜への集中」を示しています。それに比べると今回は、ギザギザがありません。70年当時は週休2日制やフレックス勤務も浸透していず、「週末への集中」がとくに日曜に激しく出ていたことが伺えます。(たまに激しく凹んでいるのは、台風が来たりという個別の要因です。)

それに比べると2025年の赤いグラフが「おとなしく」見えるのは、ライフスタイルの変化もあるでしょうし、「平日券」を設定した効果も出ているでしょう。混雑緩和のために「予約制」をアピールしたことの効果が出ている(出過ぎている?)とも言えます。

しかし課題は「安定して、赤字が出ないほどに集客できるか?」ということです。島であるためにアクセスルートが絞られ、混乱させないで収益にも寄与するように集客しようとしたら「すべての平準化」がカギになりますが、低レベルで安定したのでは意味がありません。

観客の側から見れば、「比較的すいている(であろう)6月末まで」に行くことが、「賢い楽しみ方」になります。万博協会は(昨年6月時点の予測ですが)7月~お盆前までは(過去と違って猛暑も厳しいので)「閑散期」と見ているようですが、めちゃくちゃ暑いときは見るほうだってキツイです。行ける人は、できるだけ平日に。あと、近い地元民は夕方からの入場がおすすめです!朝~昼間は混んでいる人気館も、この時間帯になると(遠くから来た人は帰り始めるから)スルッと予約なしで入れたりします。待ち時間が少なければ、たくさん見られます。夏場の暑さも避けられます。格段に安く入れる「夜間券」は17時からでしたが、協会はこのスタート時刻を(当面)16時からにすると発表しました。

混雑を避けるには、「人の行動の裏を読む」ことが大切です。e-Taxがまだ普及する前、確定申告の季節には「長い行列」が税務署ではつきものでしたが、期間の開始直後でもなく、終了間際でもなく、できるだけ人が行かないような雨の日なんかに行くと拍子抜けするほど空いていたことがありました。それと似ていると思います。

コメント

-

2025年 8月 30日トラックバック:ミャクミャク様には足を向けて寝られない | アラウンド・藤白台

-

2025年 9月 30日

-

2025年 9月 30日トラックバック:万博こんなことになってます | アラウンド・藤白台

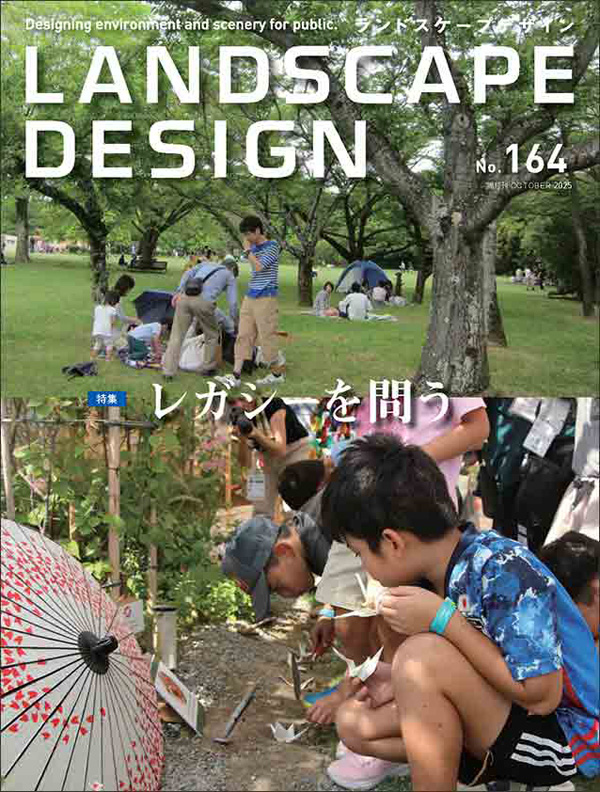

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。