万博という場は「国家の社交場」でもあり、そこで語られる「国からのアピール」は、ハッピーで「いいこと」にフォーカスされていることが大半です。しかしもちろん、現実の世界はそれで収まりがつくようなものではありません。今回の万博も、ウクライナをはじめ「戦争当事国」も参加しています(ロシアは不参加になってしまいましたが…日本や協会から断った形にはなっていません)。

戦争をしながら万博参加?…と思ってしまいがちですが、70年万博でもベトナム戦争中の南ベトナムは参加していました。国際社会とつながっていることは、戦争中だからこそ重要であるという考え方もあるわけです。

では、戦争は万博の展示でどのように扱われているのか?ウクライナでは直接的な表現を避けながら、国旗色の青と黄色に集約したアート性の高い展示で「国は売り物じゃないんだ」という力強いメッセージを打ち出していました(→5/23の記事を参照)。

パレスチナはどうなのか。日本国はパレスチナ政府を国家承認していませんが、外交関係においては実務的な関係を結び、今回の万博でもコモンズDの中で展示を行っています。そこで上映されていた映像は、パレスチナの市民生活を描いたもので、戦争の影は見られません。これも「一面の事実」ではあるのでしょう。路上マーケットで元気に商う若い人の笑顔や、ワイン作りのため収穫している老人の姿は、これはこれで胸を突かれます。パレスチナは全域が戦闘地区ではないとはいえ、あれだけひどい戦争の影響が、生活に影響しないはずがありません。

戦争ではありませんが、過去の核実験の爪痕を、力強く訴えていた国もあります。マーシャル諸島です。多くの日本人が知っている(と思いたいですが…)水爆実験が行われたビキニ環礁は、マーシャル諸島に属しています。同国の映像には当時の実験の様子がおりこまれ、その歴史に立って平和を希求し続ける姿勢が、打ち出されていました。これもコモンズD。

イスラエルはコモンズCの中で展示を行っていますが、戦争や軍事への言及はありませんでした。経済力を背景にした先進医療への貢献、その豊かさを打ち出していました。

万博の展示で語られたこと、語られなかったこと。両面に思いを致せば、また見方が深まってきます。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

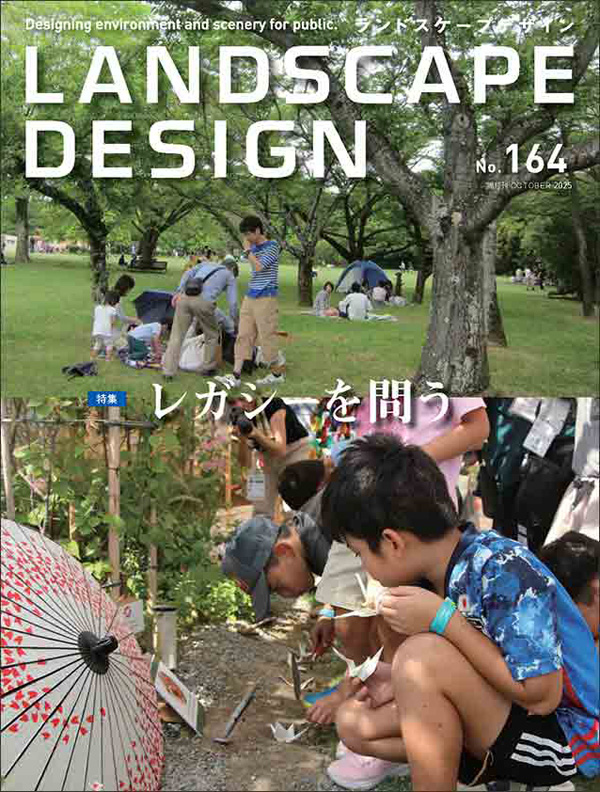

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。