こちらは今回のアメリカ館で見た展示パネル。同館は展示の多くを、アメリカが海外の若者に開かれた留学の場を提供していることのアピールに割いていて、このパネルにも「新しい視点を探求しよう」と書いてあります。若者のイラストは新しい学びへの希望に燃えているようです。

私は1970年万博が「原体験」として刷り込まれてしまっているので、どの万博にも基本好意的なわけですが、大前提として「展示は出展者の真意を伝えるものであること」というのは当然・最低限のことです。どんな素敵なメッセージでも現実から乖離していては、意味がありません。

もちろん大統領といえども国家とイコールではなく、かの国でも留学生に素晴らしいチャンスを創るため奮闘している方が大勢いるわけです。また、この展示は大統領の「変心」の前に作られたもので、関係者も当惑しているでしょう。半年間の長期展示のおそろしさは、内容が制作時点で固定してしまって、現実とずれてきてしまうことです。もちろん、現実がこのメッセージに戻ることのほうが、望ましいのは言うまでもありません。

アメリカ館はスタッフが陽気で、吉本でもやっていけるような(大阪ではよく使われる慣用句で「ほめ言葉」です)ショーマン精神を発揮していたのは「救われた点」。一方、展示内容は「留学生の受け入れ」と「宇宙開発」がメインで、月の石もありましたが55年前のより小さかった!55年前と同じコンセプトで、しかも小さくなっているって…ああ、アメリカという国は万博に手を抜いているな、「老いてきたのだな」と感じてしまいました。1970年のアメリカは、もっと一生懸命だったよ。(人の国のことは言えませんが…)

そんな国力の消長を感じられるのも、万博という場なのです。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

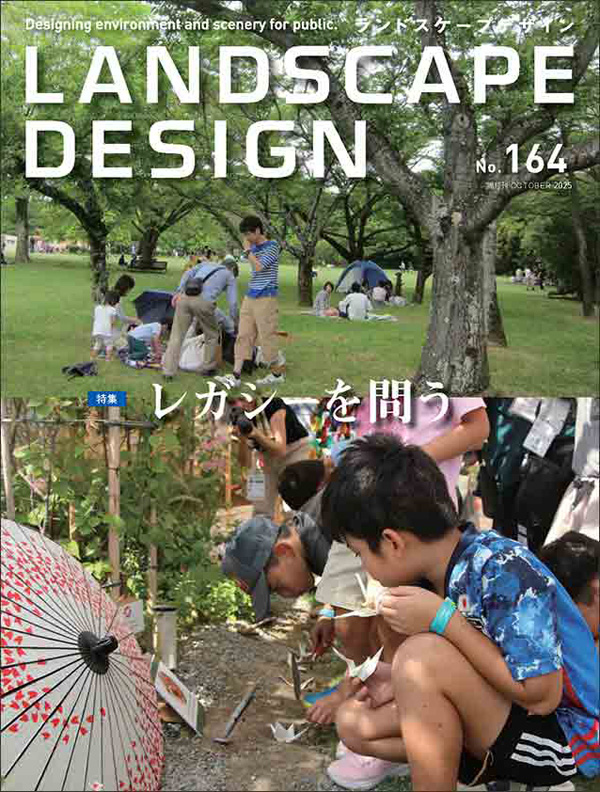

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。