たえまない群発地震が報道されている「トカラ列島」(漢字はちゃんとあって「吐噶喇」と書きます)。実際に行かれた方は少ないのではないかと思います。僕がスキューバダイビングにハマっていた頃、行った島の中でも「絶海の孤島」で、海の中はそれは素晴らしいものでした(行ったのは2002年)。まさに「手つかず」。外来者が行きにくいからです。鹿児島県の屋久島と奄美大島の間、南北160キロに点々と小さな島が連なっています。

行きにくいのは空路がなく、列島全体が海流のなかにあるため、唯一の定期航路も欠航することがあるからです。行政的には全体が「鹿児島県鹿児島郡十島村(としまむら)」に属していますが、島同士の行き来も手段が限られるので、村役場は村外の鹿児島市内にあります。

過去の歴史も複雑です。奄美大島はもともと琉球国の一部でしたが琉球処分で鹿児島県に編入された経緯があり、沖縄の文化と内地の文化が混ざっています。その「大島」と、さらに鹿児島市の間にあるトカラ列島は、大昔は琉球国の一部ではなかったのですが明治以降は「奄美の一部」と扱われ、第二次世界大戦後は、10あった主要島のうち鹿児島寄りの3島が「内地」扱いとなり、南側の7島が奄美とセットで1952年まで米軍施政下に置かれていた時代もありました(奄美大島の本土復帰は1953年)。

約50キロごとに小島が連なるうち、悪石島(あくせきじま)以北は火山型の地形で温帯に属し、宝島以南が沖縄のような珊瑚礁に囲まれた平たい地形で亜熱帯に属しています。ガラッと景色が変わります。人口はとても少ないのに、歴史文化、地形、気候、植生がグラデーションで手に取るように変化し、そのグラデーションを縫ってフェリーが海流のなかの島々を結んでいます。そんな島が日本にあるのです!

悪石島の北にある諏訪之瀬島では火山が日常的に噴火していて、人々は火山とともに暮らしています。沖縄復帰前にはヤマハが小さな飛行場を造ってまでリゾート開発しようとしたのですが条件が厳しすぎて失敗。その時に持ち込んだクジャクが野生化しているとのことです。

僕が滞在した宝島の人口は131名(2018年現在。もう名前から心惹かれますね)。その規模になると全島民が全生活を支えねばならず、週に2回のフェリーの入港日には、誰もが港に集まってきます。沖縄県の人口は146万人、小笠原村(東京都!)の人口でも2,500人はいるのですから、いかに小さな単位で生活を完結させているかということです。今回報道されている悪石島は人口89人(2025年現在)。

そういう環境で自然と向き合って暮らしている人たちのことを思い出し、フェリーの中から撮った悪石島の写真をお届けします。この時は運が良くて、鏡のような海面だったんですよね。あの頃いろんな島に通っていたのは、今から思うと「コミュニティの単位」の練習をしていたのかもしれないです。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

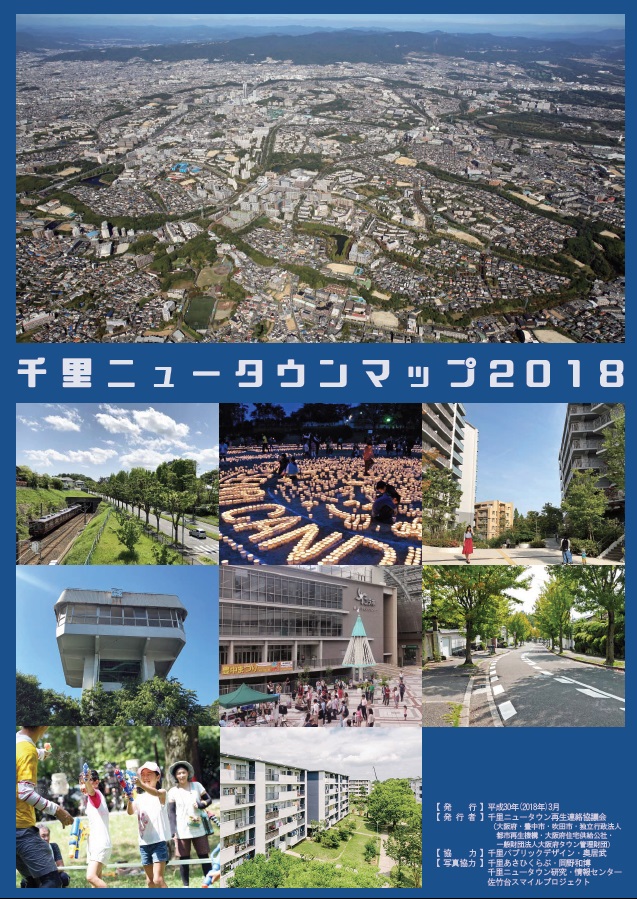

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。