残念なバス停(後編)

- 2011/6/7

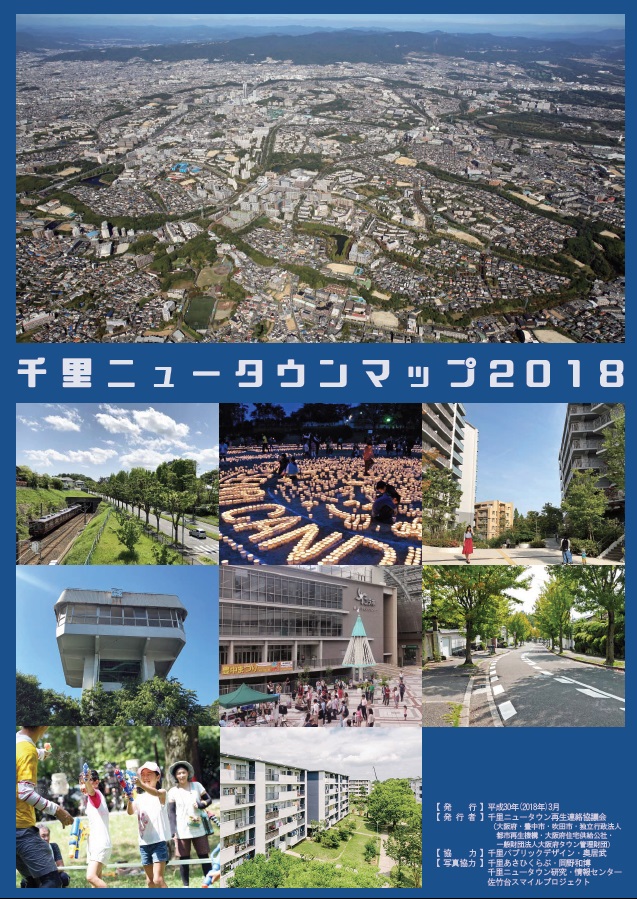

- 藤白台

- まちあるき, 交通

- 2 comments

前回のつづき…「ふじしろ幼稚園前」のバス停…横から見たら…あれまあ、ベンチの位置と屋根の位置がぜんぜん合っていません。夏は暑いし雨の日は濡れるし、正面から見るとわかるのですがバス停の標柱と位置が離れてしまっているので、このベンチに腰かけてバスを待っている人はあまり見かけたことがありません。

これはつまり、こういうことです。最初に(かなり昔)ベンチが整備されました。ベンチは歩く人の邪魔にならないよう、わざわざ歩道の外側に下げて特別コーナーを作りました。そして15-10年ぐらい前、規格型の屋根が設置されました。屋根はバスに乗る人が濡れないよう、車道との境界から設置されたのでベンチとは生き別れ…だいたいベンチの位置は(たぶん正式には)保育園の敷地なので、屋根をかけるのは難しいでしょう。

しばらく前まで、屋根のある位置に消費者金融の広告が入ったベンチが置いてあったこともありましたが、いずれにしても特別コーナーまで作って置いたベンチはあまり生かされてないと言えます。

正面から見た位置がずれているのは?…これも推測ですが、千里ニュータウンのバスは、ある時期(1970年代中頃?)まで「前乗り」だったのです。バスの停止位置は道路のへこみとの関係で決まっているため、たぶんベンチコーナーはそのころの乗車位置に合わせて前寄りに造られたのではないでしょうか。

その後「後ろ乗り」にルールが変わったため、バス停の標柱は停止位置の後方に合わせて移動され、標柱とベンチの位置は正面から見ても離れてしまった…

歩道にベンチが置いてあっただけなら、ベンチもただ動かせばよかったのに、造り込んだためにかえって柔軟性がなくなってしまった…という現象は、なんだかニュータウンの性格をそのまま見るようです。

ところでバスの乗車扉は、バリアフリー化のための低床車が導入され、最近は「中乗り」の車両が増えています…変われば変わるもんです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (2)

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

そのバスはズット後ろ乗りです。保育園が出来た時からその停留所はそうなっています。

真相はもともと屋根なんかなかったので椅子の場所は関係なくその場所が収まりが良かったというものです。元住民 藤白小学校 70年代卒業より

私は保育園がなかったころから知ってますが1965年の路線開設当初から1970年代中盤?ぐらいまでは千里ニュータウンのバスは「前乗り」でした(その様子は記録映画にも残っています)。

ワンマンバスはもともと前乗りが一般的でしたが、前乗りだと二区以上の区間がある距離制運賃の路線で、乗る時に一区の運賃だけ払って二区以上乗って後ろから降りてしまう「キセル」を防ぎにくい問題がありました。そこで後ろ乗りにして、乗る時に整理券を取らせ、降りるときに運転手が前でチェックする…という方法を大阪市交通局の人が考え出して全国に広がりました。千里ニュータウンの路線は最初から均一運賃でしたが、周辺に区間制運賃の路線があり、車両を共有するためか、ルールの混在による混乱を防ぐために「後ろ乗り」に変更したのです。ルール変更のために一夜でバス停の位置を全部数メートル後ろに移動させる…ということをやったのは覚えています。バスの停止位置は数メートルでも厳密に決まっていて、バス停の標柱に合わせてバスが停まるのではなく、バスの停止位置に合わせて「乗る位置」に標柱が置かれているのです。ちなみに1965年の藤白台乗り入れ以前、1964年から1年間だけ古江台の北半分だけをバスが回っていた時代がありましたが、このときはまだ車掌さんが乗っていました。