2月9日は大活躍中の照明デザイナー長町志穂さんの6時間にわたるセミナーがあり、京都まで聴きに行きました。6時間のセミナー!…その質疑の内容を本づくりに反映するという企画も面白そうだったし、長町さんはJUDI都市環境デザイン会議のイギリスツアーで2013年ご一緒させていただいたこともあります。そして何より当ブログ的には、近隣公社団地の建替で大変苦労した「プレミスト北千里クラッシィ」の照明計画もされたということで、私としては長町さんの仕事を毎日見ていることにもなります。

この建替では駅近の大ブロックが対象になり、駅に近い半分を公社が使い(現在の名前は「OPH北千里駅前」)、駅から離れた半分を民間に売って「プレミスト北千里クラッシィ」になり、これまで駅への近道に使われてきたことからセキュリティは建物へ入る部分でかけ、近隣住民も敷地内の通り抜け機能が維持される…という条件でした。

このために設計関係者はいかにセキュリティとコミュニティへの開放性を両立させるか、長町さんとしてはそれを照明計画に反映させるか、知恵を絞ったそうです。(これはセミナーではなくロンドンで聞いた話)

セミナーではそれ以降の最新事例も紹介されながら、令和のあかりがどれほど昭和と違うか、初心者でもわかるように話していただきました。昭和のあかりは「大きなあかり」。高い照明塔から白い強い光を遠くまで投げかける。効率的なようであかりが空中に拡散してしまい、電気代がかかって影は平板になる。令和のあかりは「小さなあかり」。地面に近い高さに色温度の低い(暖色の)LEDをたくさん置き、地面はよく見えて実は省エネ。見え方の表情もつけやすい…

…という話を聞いて、あらためて現地を見てみましたよと。左の「プレミスト北千里クラッシィ」(長町さん担当部分)は、令和のあかりだー!(実は平成だけど。)路面はしっかり見えてます。一方、フェンスの向こうの「ふれあいの道」から公社敷地になるんですが、ここは見事に「昭和のあかり」のままです。公社も(建て替えたのだから)令和になってほしい…。

あかりは、建築物本体よりはるかに少額で、まちの表情をアップグレードすることができる。人のにぎわいを生み出すことができる。かつ、最新のあかりは実は省エネ。そのような事例を多数紹介いただいて、千里でも素敵な事例が増えるといいなと思った6時間でした。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

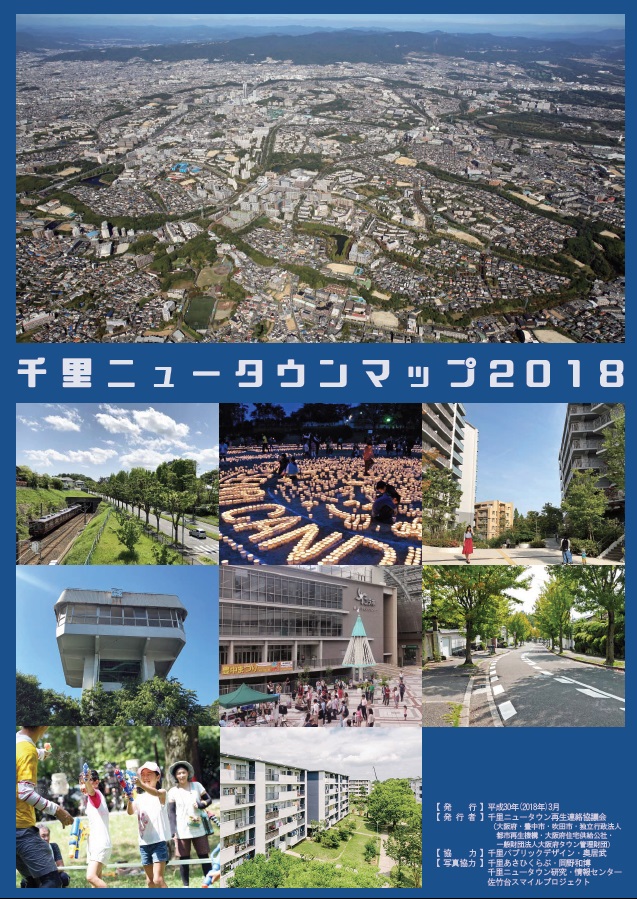

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。