万博会期も残り1ヵ月と少し。2,820万人の「想定人数」に到達するかどうかはビミョーと見ていますが(そもそも関係者を算入するかどうかがあいまい…)、過去の万博の前例から言って「全ての万博は会期終盤に来場者が爆増する」という流れに従えば、少なくとも「全然閑古鳥で大失敗だったな」という運命は避けられそうで、喜ばしい限りです。やった以上はね。

運営赤字はどうやら避けられそうだ…というヨミも出てきました。当局は慎重な姿勢を崩していませんが、これは収入と同時に支出も「締めてみるまでわからない」からで、たとえば台風一発来襲すれば、数日間は集客に影響が出ます(70年万博の時もありました。今回は幸いにして大阪は一度も直撃を受けていないのですが…)。しかし「ヨミが出る」ということは、大丈夫でしょう!

運営の収支に影響するのは「入場料収入」とあわせて「公式グッズのライセンス料」があります。いわゆる「ミャクミャクグッズ」のかずかず!これが、えらい人気のようです!「勝手に自作しました」というアップリケの類も含めて、会場の内外で、ミャクミャク様、あふれています!大阪観光局長をはじめ、立場のある方まで「ミャクミャクかぶり」で登場する方も。

今回の万博、運営費用は「国」「地元」「民間」で1/3ずつ持つという大原則になっていて、万が一赤が出た場合にどこがかぶるのかが決まってないことが問題になっていましたが、ということは大阪府民のサイフにも影響するわけで(赤なんか出さないというのは、いわば最低ラインですが)、ミャクミャク様が大人気というのは、府民の実利から言っても、また「レガシーを強化する」という意味から言っても「やったー!」という気分です。

思えばわずか数年前…いえ、1年前でもそうだったかも…ミャクミャク様は「3重の逆風」にさらされていました…。1つめは「万博そのものへの逆風」。2つめは「ロゴマークへの逆風」。3つめが「公式キャラクター=ミャクミャク」そのものへの逆風。私は(今回の関係者ではないですが)広告業界にいたので、今回のロゴマークや公式キャラクターの選出については大変真っ当な過程を経てベストな判断が行われたと理解できましたが、当初はもう可哀想なぐらい「不評」で、人気稼ぎに?府内各所に設置された「ミャクミャクマンホールのふた」も、痛々しく見えてしまうほどでした。

それがどうでしょう!この評価の豹変ぶり!もう足を向けて寝られません!クリエイティブなものというのは、そういう面があります。ついに重要文化財にまでなりそうな太陽の塔だって、70年当時からこんなに人気があったわけじゃありません。むしろ「怖かった」。日本全国「ゆるキャラ尽くし」になっている昨今、想定の範囲内のものを出していたらあっという間に飽きられてしまいます。

1970年の万博では、公式キャラクターはありませんでした。日本の万博ではじめてキャラクターが設定されたのは、1975年沖縄海洋博での「オキちゃん」。すごい大御所(亀倉雄策氏)のデザインなんですが実にシンプルで、その存在感もなかったように思います。1985年つくば科学博では「コスモ星丸」、1990年大阪花博では「花ずきんちゃん」、2005年愛・地球博では「モリゾーとキッコロ」とだんだん位置づけが大きくなり、今回の大活躍に至っているのは日本のコンテンツ産業を考えるうえでも興味深いです。(西ゲートから入ると、左にガンダム、右にアトム、真ん中にミャクミャクという配置になっているのは明らかに意識していますよね。)

万博が終わっても、捨てないでね。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

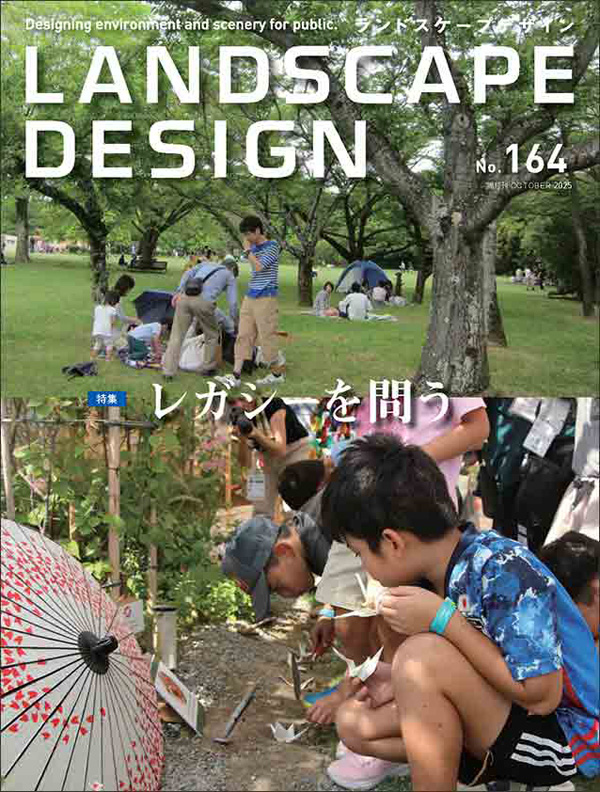

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。