「東日本」から14年が経ちました。その時私は大阪のオフィス(28階建の16階)にいて、「阪神」の時とは違ってずいぶん長く、しなるように揺れたのを覚えています。「これは大きい」ことはわかりましたが、エレベーターの停止も20分程度で、帰宅困難にもなりませんでした。

写真は2024年12月、石巻を訪ねて地元出身の後輩に案内してもらった「長浜」の大きな防潮堤です。上が陸側から、下が上から海側を見ています。震災後大きくかさ上げされ、令和になって完成したようです。幅をとって大きくなだらかに造られているので「壁」のような感じはしませんが、陸側から海への眺望はブロックされています。

震災前の現地を知らないのですが、今は陸側は空き地が目立ち、水産関係の建物がまばらに立地しています。西側に進むと、「遺構」となった旧小学校の建物も見られます。町が消えてしまい、防潮堤だけがすごく立派になって陸と海を隔てています。

海とともに生きてきた町の人たちが、どうやって海と折り合いながら自分たちの命も守るか、苦心の跡が新しい風景をつくっています。

神戸のような都会とは違って、14年が過ぎたことを考えればその変化はゆるやかに思われます。1人の人間が巨大破壊に遭う頻度は「数十年に一度」で、人生の中で数回あるかないかでしょう。一度遭ったら「もうたくさんだ」と思うけれど、またないとは限らない。もう遭わないかもしれない。私の祖父母は関東大震災に遭って、阪神大水害に遭って、戦争を経験しました。長生きした祖父は阪神大震災の前の年に神戸でなくなりました。何度も困難に遭ったのは不運だったとは思いません。そういうものなのです。だからやはり「次」のことを考えないわけにはいかないです。大勢の人と暮らしを失うことは悲しすぎます。

被災経験は人を多感にもするものですが、リアリストにもします。これからも私たちは、海や災害と生きていくでしょう。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

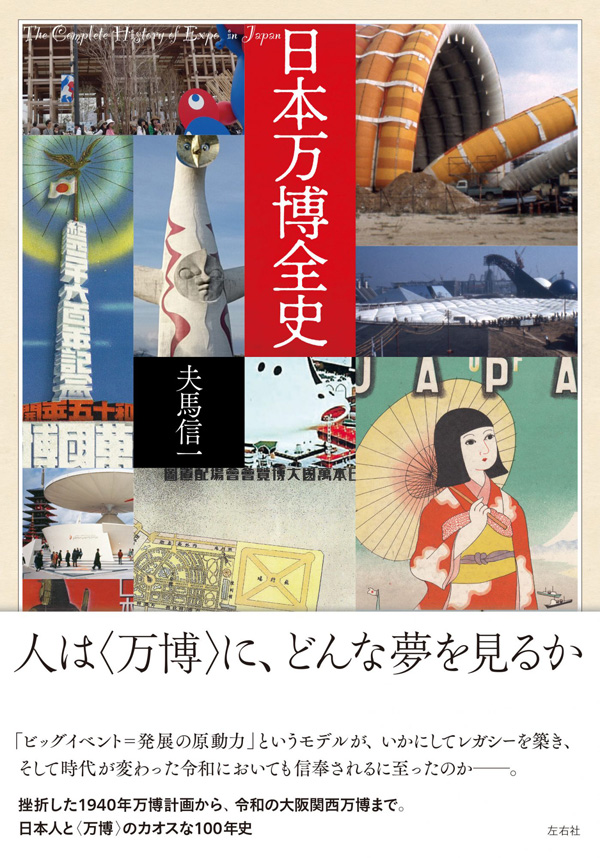

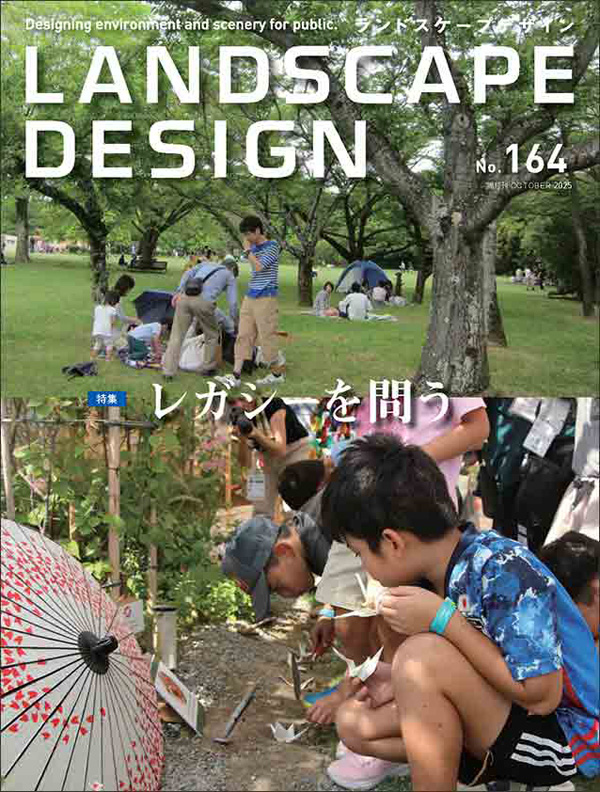

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。