少し前になりますが、神戸の御影・住吉界隈を歩いてきました。東灘区の一部ですが、芦屋にも勝る「お金持ちエリア」として知られています。そこで通りかかったのが「一般財団法人 住吉学園」。見るからに立派な門構えですが、ここは学校ではありません(敷地内に幼稚園はありますが…)。

実はこの財団、1950年に旧住吉町が神戸市に合併された際、地域(町)の財産が神戸市に吸収されてうすめられてしまわないよう、旧町の財産の「寄付の受け皿」になり、以来70年以上、神戸市の一部でありながら「地域のサイフ」として機能しているという面白い存在です。

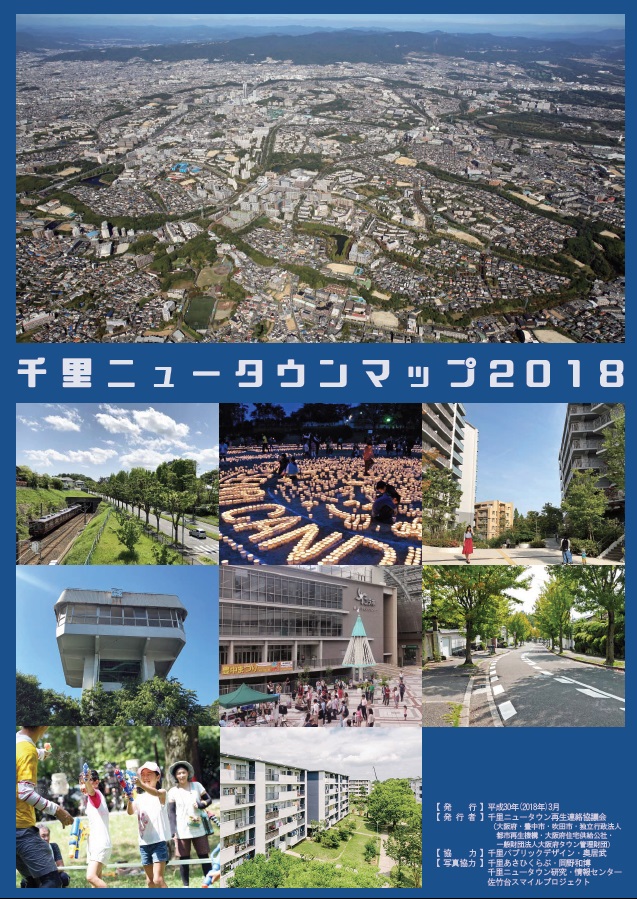

このような場合は特別地方公共団体として「財産区」を作ることが多いようで、住吉の隣の旧魚崎町は、そうしています。魚崎財産区も立派な会館を複数持ち、議会すらあるということで知られています。70年以上前に自治体としては消えた住吉町や魚崎町が、財産を持って、形を変えて生きているわけです。(この財産区は、吹田市や豊中市でも存続しているようです。)

ところが住吉町では財産区を作らず、「学園」という名前の財団に財産を集めた。それは財産区という一種の公共団体にしてしまうと、政教分離の原則から、住吉神社の祭礼にだんじりを出したりすることができなくなる。またいろいろとお金を使うのに神戸市長の決裁が必要になる。自分たちのお金は自分たちで自由に使いたい…と知恵を絞った結果が、この形態だったということです。(参考:こちら や こちら)

このコロナ禍でも、住吉学園は地域内の全世帯に一律3万円を支給したことで話題になりました。新しい住民は、学園の存在を知らず、何かの詐欺ではないかと思った人もいたようです。そのほかにも奨学金の支給などを学園は行っています。

「お金持ちだからできること」と言えばそれまでですが、地域を愛する人たちが財産という裏付けを持って、自分たちの力で地域を守ろうとしている。それがもう70年以上も続いている。このエリアは、阪神大震災での被害もとても大きかったのです。それは「コミュニティの努力の一つのあり方」を見るようで、千里もおおいに見習うものがあると思いました。

コメント

-

2021年 4月 22日トラックバック:私財と公益-1. 白鶴美術館 | アラウンド・藤白台

-

2021年 8月 13日

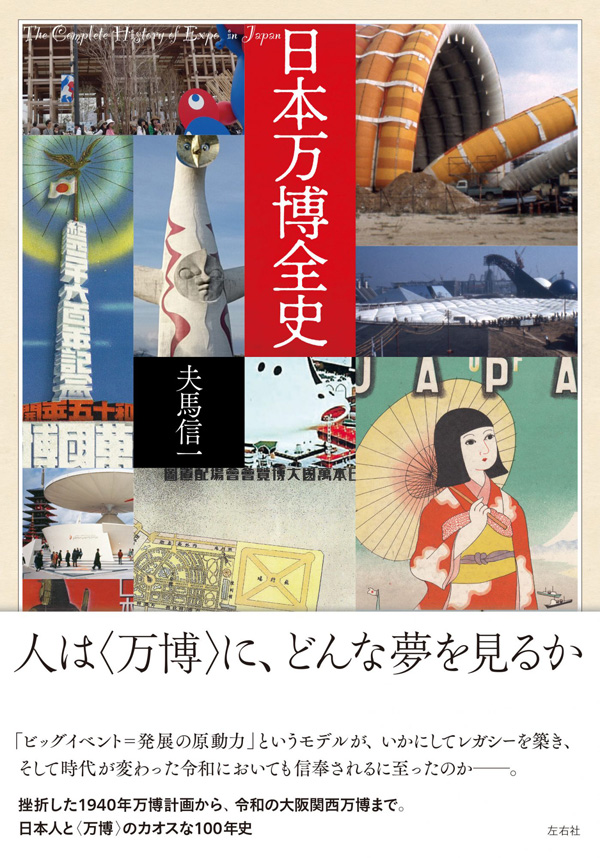

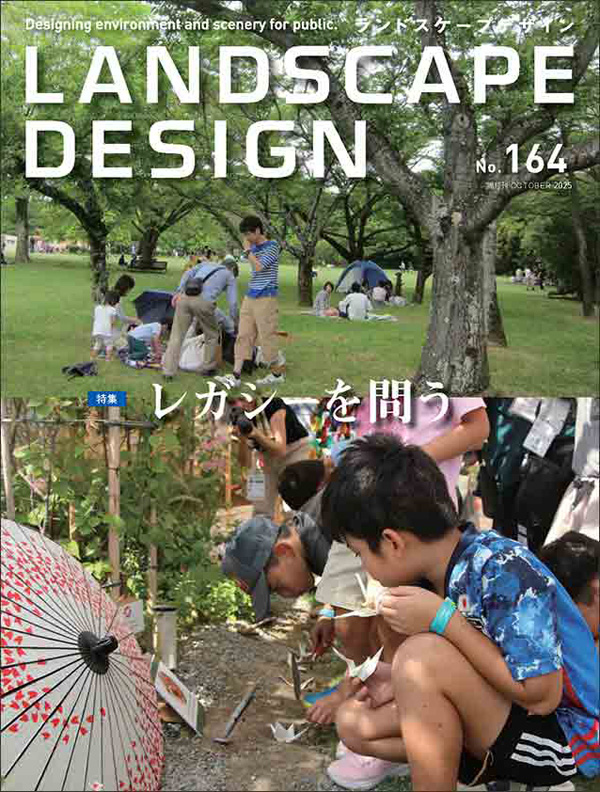

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

ランドスケープの観点から「万博レガシー」を考える特集号。超豪華メンバーにまぜていただき、千里万博の近隣住民として60年にわたり変化を見てきた私の講演録も出ています。

この記事へのコメントはありません。