GWなので特別バージョンでお届けします。写真は沖縄・八重山諸島の黒島。人口200名あまり、牛3000頭という離島です。

沖縄の離島の歴史を少し読むと、琉球王朝時代から戦後にいたるまで、何度にもわたる「移住」の歴史だったことがわかります。移住→開墾→(自然の厳しさやマラリアなどによる)苦闘→時に全滅・撤退→再移住…というサイクルが何度も繰り返され、通りいっぺんに「沖縄ブーム」とか「癒しの島」とか「常夏のリゾート」とかいう面だけを見てはしゃいでしまうと、こういう事実を知ったときに言葉を失うことになります。沖縄戦の激しさは非戦闘員で人口の約1/3が亡くなったとも言われており、かつ27年のアメリカ占領時代があり、古い歴史が刻まれた土地でありながら、今住んでいる人の居住歴はけっこう新しい人が多いのが特徴です。

この黒島や石垣島では戦後酪農がさかんになり、まるで北海道?という錯覚に一瞬おちいりますが、「開拓地」としてのさっぱりした印象がそう思わせるのかもしれません。自然はあきらかに濃く深い亜熱帯なのですが、古い歴史を感じさせるものが、風景にあまり織り込まれていないのです。

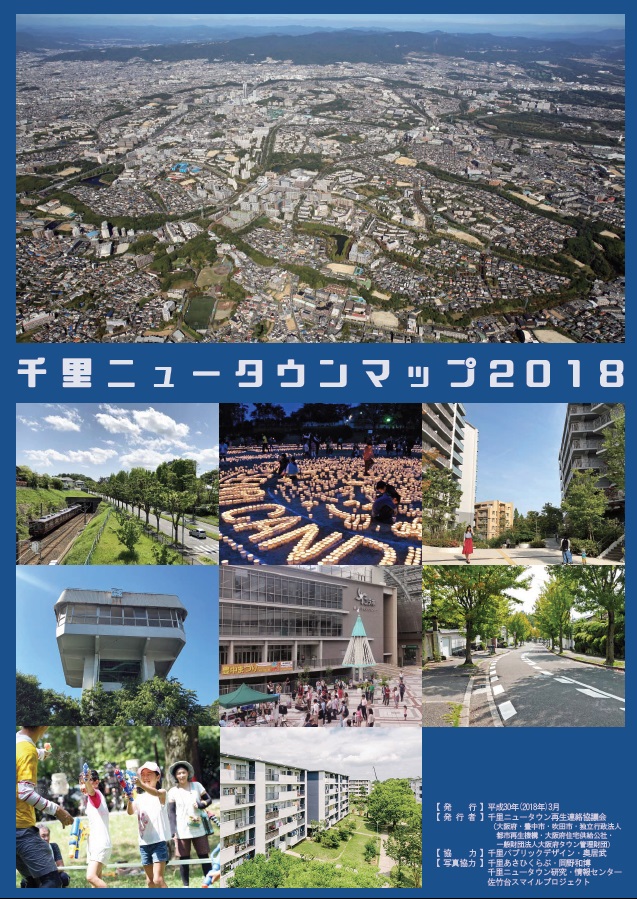

…とここまで考えると、それって千里ニュータウンも同じだよなあ…と、ふと思いあたります。もちろん千里丘陵は昔からあって農業をしていた人たちがいたわけですが、今のニュータウンとの間には「人の断絶」「風景の断絶」がある。断絶があったあとに作り直された景色は、やはり初期はさっぱりとしたものになるようです。

そういう土地での人間関係は「昔からの権威、エスタブリッシュメント」というものがありませんから、参加性のある、タテ社会よりはヨコ社会のつながりが強いものになります。

私の沖縄旅行は今度で30回目になり、どこがそんなに自分のツボに入っているのか?自分でもうまく説明できなかったのですが、NTのブログなど始めてあらためて考え直すと、「開拓地」っていう共通点があるから落ち着くのかも?…と、ふと思ってしまいました。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。